Abschließend widmete sich die vierte Sektion den musikalischen Austauschbeziehungen im Kloster. Dr. VEIT HELLER, Dr. ALMUT MIKELEITIS-WINTER und Dr. TORSTEN WOITKOWITZ beleuchteten das älteste deutsche Musiktraktat des St. Galler Klosterlehrers Notker des Deutschen. Es wurde gezeigt, dass Notkers Werk De musica grundlegendes Wissen über Tonarten, Skalen und Instrumentenbau beinhaltet und damit ein einzigartiges Zeugnis frühmittelalterlicher Musikvermittlung darstellt. Zur Veranschaulichung bzw. für den Höreindruck brachten die Referentin und die Referenten nachgebaute Instrumente aus Notkers Zeit mit. Anschließend zeigte Prof. ULRIKE VOLKHARDT, wie die reiche Ikonographie der Lüneburger Klosterhandschriften nicht nur Einblicke in eine bislang kaum bekannte Gesangsüberlieferung erlaubt, sondern zugleich als praktische Quelle für Aufführungsfragen dienen kann. Den Schlusspunkt setzte Dr. VERA PAULUS, die am Beispiel der Klosterschule Engelberg die Tradition klösterlicher Opernaufführungen im 19. und 20. Jahrhundert nachzeichnete und damit ein weithin eher unbeachtetes Kapitel musikalischer Bildung und Kreativität innerhalb des klösterlichen Umfelds vorstellte.

Zwischen Himmel und Erde – Musik im Kloster

Tagungsbericht der Fachtage Klosterkultur 2025

10.–13. September 2025, Stiftsbibliothek St. Gallen

Bericht von: Dr. Helga Fabritius (Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur), Albert Holenstein (Stiftsbibliothek St. Gallen) und Dominika Kalteis (Stift Melk)

Unter dem Titel «Zwischen Himmel und Erde – Musik im Kloster» widmete sich die vierte Veranstaltung der Reihe Fachtage Klosterkultur den unterschiedlichen Aspekten klösterlicher Musik. Die Tagung bot ein Forum, um in Fachvorträgen und Diskussionen verschiedene Perspektiven auf Musik im Kloster zu beleuchten.

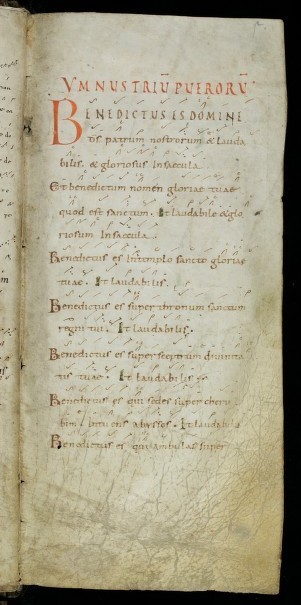

Gastgeber der Fachtage war in diesem Jahr die Stiftsbibliothek St. Gallen. In der Musikgeschichte nimmt das Kloster St. Gallen eine bedeutende Stellung ein. Die heute in der Stiftsbibliothek aufbewahrten Handschriften des 9. bis 11. Jahrhunderts zeugen von St. Gallen als einem wichtigen Zentrum und gleichermassen Treiber der westeuropäischen Musikkultur. Davon erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleich zu Beginn der Tagung einen ersten Eindruck. Auf einer Kuratorinnenführung mit Dr. FRANZISKA SCHNOOR durch die Ausstellung «Töne für die Seele – Musik in St. Galler Handschriften» erfuhren die Anwesenden vom Umgang mit Musik im Kloster St. Gallen.

Der insgesamt 15 Referate umfassende Vortragsreigen wurde in der St. Galler Schutzengelkapelle mit der ersten Sektion zum musikalischen Alltag im Kloster eröffnet. Dr. JOHANNES DEIBL sprach über den Einfluss der Melker Reform auf die musikalische Liturgiepraxis und zeigte, wie die Reformbestrebungen, die das monastische Leben wieder stärker an die Regel des heiligen Benedikt binden sollten, auch die Ausgestaltung der Liturgie nach römischem Vorbild prägten. Anschließend gab PD Mag. Dr. ROBERT KLUGSEDER eine Übersicht zur Musikgeschichte des niederbayerischen Zisterzienserklosters Aldersbach von der romanischen Gründung bis zur Säkularisation. Er stellte zentrale Quellen sowie die Entwicklung von der frühen Liniennotation über die zisterziensische Choralkultur bis hin zur Figuralmusik des Barock vor. Dr. JASMINA IDLER rückte das Musizieren vor der Säkularisation in den Fokus und untersuchte Strukturen und Rahmenbedingungen, die nördlich der Alpen die Entstehung und Pflege klösterlicher Musikkultur ermöglichten. Dabei bot sie einen Überblick verschiedenster Quellen, die Einblicke in den musikalischen Alltag in Klöstern geben. Den Abschluss der ersten Sektion bildete der Beitrag von MAGDALENA WEBER BEd BA MA über die Tafelmusik des Benediktinerstifts Melk im 18. Jahrhundert. Obwohl die Gattung Tafelmusik in Klöstern bisher noch wenig erforscht ist, konnte die Referentin anhand unterschiedlicher Quellen aufzeigen, dass deren Erforschung wertvolle Aspekte des klösterlichen (Fest-)Alltags fassbar macht.

Auf den musikalischen Alltag folgte die zweite Sektion über das Musikschaffen durch Ordensleute. Einleitend stellte ao. Univ.-Prof. Dr. THOMAS HOCHRADNER zwei komponierende Ordensleute aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor: Augustinus F. Kopfreiter (Chorfrater im Stift St. Florian) und Balduin Sulzer OCist (Stift Wilhering). Das Werk der beiden Klosterkomponisten unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht, auch wenn ihr Lebensweg Gemeinsamkeiten aufweist. Die darauffolgenden Erfahrungsberichte stammten von zwei Musikschaffenden. Zuerst sprach Äbtissin M. MONIKA THUMM OCist über ihre Psalmenvertonungen im Zisterzienserinnenkloster Mariazell Wurmsbach, anschliessend P. THEO FLURY OSB über sein musikalisches Schaffen zwischen Anspruch und Resonanz. Der Unterschied zwischen den zwei Vortragenden konnte kaum grösser sein: Auf der einen Seite die Zisterzienserin, deren Neuvertonung der Psalmen von französischen Psalmodien inspiriert und einzig für den internen, liturgischen Gebrauch der Zisterzienserinnengemeinschaft geschaffen wurde. Auf der anderen Seite präsentierte der Benediktiner und bekannte Orgelimprovisator seine Thesen zum schöpferischen Prozess des heutigen Klosterkomponisten. Die beiden Beiträge luden ein zur Diskussion über die heutige Funktion von Musik im klösterlichen Kontext.

Im vielbesuchten öffentlichen Abendvortrag sprach Dr. FRANZISKA SCHNOOR über den St. Galler Mönch Valentin Molitor (1637–1713) und die barocke Musikpraxis im Kloster St. Gallen. Mit seiner Hinwendung zur Mehrstimmigkeit und Instrumentalmusik steht er am Anfang der barocken Musikpraxis seines Klosters. Ihm folgten unter den St. Galler Mönchen weitere Komponisten, deren Namen heute aber weitgehend vergessen sind. Der Vortrag wurde musikalisch umrahmt durch das Vokalensemble APOLLON und ein Barockorchester. Unter der Leitung von RAPHAEL HOLENSTEIN wurden drei Marien-Motteten von Valentin Molitor aufgeführt. Wort und Klang gingen an diesem Abend eine anregende und stimmungsvolle Symbiose ein.

Die dritte Sektion nahm Klostermusik als Forschungsgegenstand in den Blick. Mit dem ersten Vortrag stand zunächst wieder St. Gallen im Fokus. Dr. Michael Wersin berichtete von der Tätigkeit der St. Galler Praxis- und Koordinationsstelle Gregorianischer Choral, die sich die Pflege und Vermittlung des St. Galler Chorals zum Ziel gesetzt hat. Im darauffolgenden Vortrag befasste sich Dr. Gottfried Heinz-Kronberger mit der Erschließung von Musikalien aus Klosterbeständen. Im Rahmen des länderübergreifenden Forschungsprojekts Répertoire International des Sources Musicales (RISM) stellte der Referent das Erfassungsprozedere von Musikhandschriften aus Klosterbeständen des süddeutschen Raumes vor. Die erste Sektionshälfte beschloss eine halbstündige Chorprobe eines Ad-hoc-Chors aus Teilnehmenden unter Leitung von Dr. Michael Wersin, der zwei St. Galler Choralstücke einstudierte. Nach dieser musikalischen Einlage folgten zwei Vorträge, die sich mit der Hörbarmachung bzw. Sichtbarmachung von Musik mit Hilfe modernster Technik befassten. Prof. Dr. Stefan Morent stellte das Forschungsprojekt Sacred Sound – Sacred Space vor, das sich mit der Auralisation von liturgischen Gesängen in einem heute nicht mehr existierenden sakralen Raum (Cluny III) befasst. Dr. Andreas Janke beschloss die dritte Sektion mit einem Vortrag, der die Möglichkeiten und Grenzen der multispektralen Bildanalyse erläuterte, mit deren Hilfe der Schreibprozess und ggf. die Umnutzung einer Musikhandschrift sichtbar gemacht und damit rekonstruiert werden können.

Abschließend widmete sich die vierte Sektion den musikalischen Austauschbeziehungen im Kloster. Dr. VEIT HELLER, Dr. ALMUT MIKELEITIS-WINTER und Dr. TORSTEN WOITKOWITZ beleuchteten das älteste deutsche Musiktraktat des St. Galler Klosterlehrers Notker des Deutschen. Es wurde gezeigt, dass Notkers Werk De musica grundlegendes Wissen über Tonarten, Skalen und Instrumentenbau beinhaltet und damit ein einzigartiges Zeugnis frühmittelalterlicher Musikvermittlung darstellt. Zur Veranschaulichung bzw. für den Höreindruck brachten die Referentin und die Referenten nachgebaute Instrumente aus Notkers Zeit mit. Anschließend zeigte Prof. ULRIKE VOLKHARDT, wie die reiche Ikonographie der Lüneburger Klosterhandschriften nicht nur Einblicke in eine bislang kaum bekannte Gesangsüberlieferung erlaubt, sondern zugleich als praktische Quelle für Aufführungsfragen dienen kann. Den Schlusspunkt setzte Dr. VERA PAULUS, die am Beispiel der Klosterschule Engelberg die Tradition klösterlicher Opernaufführungen im 19. und 20. Jahrhundert nachzeichnete und damit ein weithin eher unbeachtetes Kapitel musikalischer Bildung und Kreativität innerhalb des klösterlichen Umfelds vorstellte.

Den theoretischen Teil der Tagung beschloss ein musikalischer Ausklang im Chor der Kathedrale St. Gallen. Die vormittags einstudierten Choralgesänge brachte der Ad-hoc-Chor aus Teilnehmenden unter Leitung von Dr. Michael Wersin zusammen mit dem St. Galler Domorganist Christoph Schönfelder zu Gehör.

Am Samstagmorgen wurde nochmals die sankt-gallische Musikkultur der Barockzeit aufgegriffen. Die Exkursion führte die Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer ins ehemalige Priorat der Fürstabtei St. Gallen, nach Neu St. Johann. Im Toggenburg wurde zunächst die ehemalige Kloster- und heutige Pfarrkirche besichtigt, deren Ausstattung dem Frühbarock zuzuordnen ist. Anschliessend führte WALTER BRÄNDLE die Gruppe in den Bibliothekskorridor mit Einbauschränken des 17. und 18. Jahrhunderts. Darin befindet sich eine bedeutende Musikaliensammlung des 18. Jahrhunderts, die mehrere Werke von komponierenden Mönchen des Klosters St. Gallen umfasst.

Das Thema der Fachtage Klosterkultur «Zwischen Himmel und Erde – Musik im Kloster» stiess auf grosses Interesse. Die zeitgleich in der Stiftsbibliothek gezeigte Ausstellung sankt-gallischer Musikhandschriften bot eine passende Ergänzung zur Tagung. Den Referentinnen und Referenten gelang es, das Thema Musik im Kloster auf unterschiedlichste Weise zu präsentieren und dabei seine Vielfalt in der Vergangenheit wie in der Gegenwart aufzuzeigen. In anregenden Diskussionsrunden ebenso wie in Einzelgesprächen vertieften die rund 50 Teilnehmenden das Thema. Die Veranstaltung bot zahlreiche Anknüpfungspunkte für einen zukünftigen fachlichen Austausch und vielleicht auch die eine oder andere Idee für ein gemeinsames Forschungsprojekt.